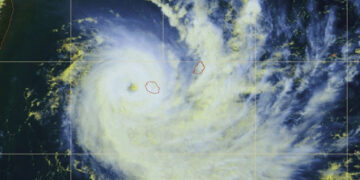

Royaume de l’industrie sucrière, la Martinique, au sortir de l’abolition de l’esclavage, en 1848, est vacillante, exsangue de son modèle d’exploitation de l’homme par l’homme. Et pourtant, c’est bien là que se trouve le fondement de l’une des migrations les plus organisées et pérennes qu’a connu l’île, projetant la longue filière tissée autour des ouvriers indiens à l’assaut de la canne et de la vapeur. Retour sur cette communauté hors norme, et son histoire toute particulière.

Au commencement d’une migration

Au lendemain de l’abolition de la servitude donc, et alors même que la fin de la traite négrière décidée en 1815 avait déjà initié le déclin du modèle, la masse des nouveaux affranchis rechigne à continuer d’alimenter des usines centrales et hectares de canne mortifère, préférant l’autonomie d’un lopin de terre ou la promesse de l’artisanat. Pour les propriétaires, l’équation est délicate, alors même que l’absurde d’un modèle d’avilissement révèle les retards de l’industrie locale, obsolète et largement contrariée par le sucre de betterave, européen et révolutionnaire. Aussi, le 6 mai 1853, les premiers indiens débarquent de l’Aurélie, pour constituer la tête de pont d’une immigration longue de trois décennies et organisée entre les pouvoirs publics et les habitations sucrières. Embarqués à Pondichéry, Karikal ou Calcutta, une majorité de tamouls, attirés par une de vie de moindre misère, rejoint les Antilles. Et si les conditions de leur engagements sont très encadrées par les autorités et leurs commissaires à l’immigration, la destinée d’une partie de cette population laborieuse est contrainte et incertaine. Les conditions sont miséreuses : le travail est harassant, et le quotidien spartiate. Les droits de ces administrés de second rang sont souvent niés, et les rébellions rapidement étouffées.

Une intégration compliquée par les mouvements sociaux

Et malgré ces conditions difficiles, la filière d’immigration est animée jusqu’en 1884, date à laquelle la surproduction et la concurrence du sucre blanc européen proclament une crise économique sans précédent. A cette orée, Près de 25 000 indiens auront finalement débarqué en Martinique, pour former presque 15% de la population de l’île. Pourtant, à mesure de leurs arrivées, les indiens deviennent victimes collatérales du bras de fer qui oppose les anciens esclaves et les planteurs : des substituts, au coeur des luttes historiques de reconnaissance de la vraie valeur de la force de travail. Relativement compétents, moins-disant financièrement, réputés disciplinés, ils remplacent souvent à l’usine ou aux champs les affranchis trublions et en grève. Le ressentiment, mis en exergue par l’historiographie récente, s’est longtemps lu dans l’oralité populaire, peuplant les récits et bons mots de l’indien offenseur. L’indianité dans la Martinique moderne Il faudra attendre 1920 pour que les indiens migrants installés en Martinique et en Guadeloupe deviennent des citoyens de plein exercice. Déjà loin des grands modèles industriels de la fin du XIXe, mieux reconnus, ils intègrent enfin, et plus sereinement, la société créole. Et aujourd’hui, que reste-t-il de cette communauté ? Un héritage puissant, préservé, à tout le moins, dans le rejet initial dont elle a pu souffrir. Elle prend désormais des formes profondément diverses, plus ou moins ancrées et partagées. Notamment, au-delà de la gastronomie et des représentations, c’est le fait et les pratiques religieuses qui auront marqué le territoire : la géographie des cultes témoigne encore, d’ailleurs, des foyers d’implantation, comme à Basse-Pointe, l’un des principaux points d’ancrage de la communauté sur l’île. Les patronymes transpercent également le voile du temps, malgré des adaptations ponctuelles. Les familles Moutoussamy, Rangon, ou Ramassamy, parmi d’autres, continuent de constituer des piliers de la société martiniquaise moderne. Et au coeur de cette intégration vibre la nécessité impérieuse de reconstituer le lien initialement violenté, là où l’on commémore déjà plus de 165 ans de présence indienne à la Martinique.