Chaque année, les habitants des Antilles françaises, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie vivent sous la menace de puissants phénomènes naturels : les cyclones tropicaux. Violents vents, pluies torrentielles, houle dangereuse… ces tempêtes impressionnantes bouleversent le ciel et les habitudes.

Mais savons-nous vraiment comment naissent les cyclones ? Quelle est leur origine, leur nom, leur puissance ? Et surtout, comment s’y préparer efficacement sans céder à la panique ?

Découvrez dans ce dossier complet tout ce qu’il faut savoir pour mieux comprendre les cyclones et adopter les bons réflexes de prévention, transmis de génération en génération.

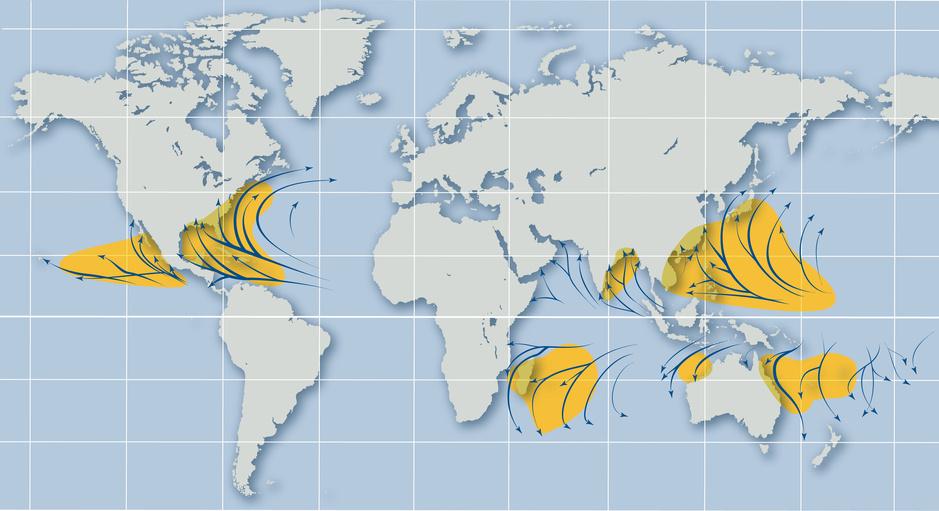

Les saisons cycloniques dans les DOM

Antilles : Guadeloupe, Martinique & Guyane

La saison cyclonique aux Antilles, notamment en Guadeloupe et en Martinique, s’étend de juin à novembre, avec une période de pointe entre août et octobre. Ces territoires d’Outre-mer sont exposés aux ouragans de l’Atlantique Nord, pouvant provoquer des vents violents, des pluies torrentielles et des dégâts importants.

➡️ La Guyane, bien qu’en Amérique du Sud, n’est pas directement concernée par les cyclones tropicaux, mais elle peut ressentir des effets indirects : fortes pluies, crues soudaines et instabilité météo.

La Réunion & Mayotte (Océan Indien sud-ouest)

Dans l’océan Indien sud-ouest, La Réunion et Mayotte vivent leur saison cyclonique de novembre à avril, avec un pic d’activité entre janvier et mars. Ces îles font face à des cyclones tropicaux parfois très puissants, qui peuvent causer des vents destructeurs, des houles cycloniques et des coupures d’électricité.

Polynésie française & Wallis-et-Futuna (Pacifique Sud)

Dans le Pacifique Sud, la saison cyclonique s’étend également de novembre à avril. Certaines zones, comme les îles de la Société, les Australes ou les Tuamotu, sont exposées à des cyclones tropicaux pouvant entraîner des dégâts significatifs, bien que la fréquence soit généralement plus faible qu’aux Antilles ou dans l’océan Indien.

L’origine du mot “cyclone”

Le mot cyclone est apparu en 1845, utilisé par le Britannique Henry Piddington. Observant la trajectoire en spirale d’un navire pris dans une tempête près de l’île Maurice, il forge ce mot à partir du grec kyklos, qui signifie “cercle”.

Cyclone, ouragan, typhon : quelles différences ?

Ces trois termes désignent le même phénomène météorologique, mais selon la région du globe :

- Cyclone : océan Indien et Pacifique Sud-Ouest (La Réunion, Maurice, Madagascar).

- Ouragan : Atlantique Nord, Caraïbes, Antilles françaises.

- Typhon : Pacifique Nord-Ouest (Asie).

Dans les DOM, on parle souvent de cyclone tropical, un terme chargé d’histoire et de souvenirs familiaux.

Quand les cyclones portaient des noms de saints

Avant le XXe siècle, aux Antilles, les cyclones recevaient le nom du saint du jour. Par exemple, le cyclone de 1928 fut appelé San Felipe à Porto Rico.

Aujourd’hui, une liste internationale de prénoms (alternant noms féminins et masculins) est utilisée. Les prénoms associés à des catastrophes majeures sont ensuite retirés, comme Hugo, Dean, Béjisa, Chido.

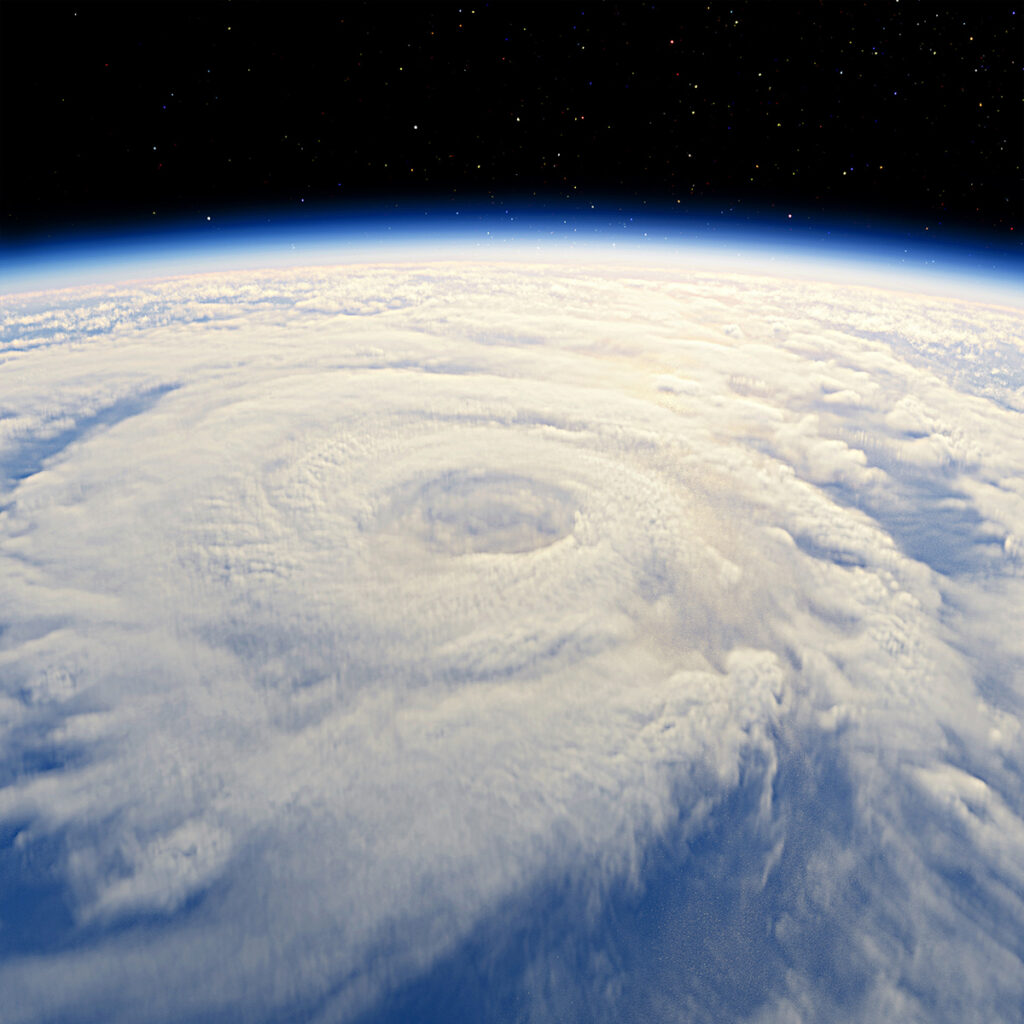

Comment se forme un cyclone tropical ?

Un cyclone tropical naît au-dessus d’une mer chaude (plus de 26°C), dans la zone intertropicale. Ce phénomène suit généralement trois phases :

- Dépression tropicale : vents < 62 km/h

- Tempête tropicale : vents entre 62 et 118 km/h

- Cyclone / Ouragan : vents > 118 km/h, classé de catégorie 1 à 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson.

Les "Hurricane Hunters" : dans l’œil du cyclone

Depuis 1944, des avions spécialisés appelés Hurricane Hunters pénètrent dans les cyclones pour collecter des données essentielles : température, pression, humidité, vitesse des vents.

Ces informations permettent aux centres météo (comme le National Hurricane Center de Miami ou Météo-France) de mieux prédire la trajectoire et l’intensité des tempêtes.

Comprendre les niveaux d’alerte cyclonique

Antilles françaises : système de vigilance couleur

Couleur | Signification | Recommandations principales |

🟡 Jaune | Soyez vigilants | Suivre la météo, éviter les sorties en mer |

🟠 Orange | Préparez-vous | Sécuriser son logement, faire le plein |

🔴 Rouge | Protégez-vous | Rester à l’intérieur, se réfugier dans un abri |

🟣 Violette | Confinement total | Interdiction absolue de sortir |

⚫ Grise | Prudence post-cyclone | Attention aux risques résiduels |

🟢 Verte | Fin d’alerte | Vigilance toujours de mise, surtout en campagne |

La Réunion : système ORSEC

- Alerte jaune : pré-alerte. Surveillance accrue.

- Alerte orange : danger sous 24 h. Préparatifs de dernière minute.

- Alerte rouge : confinement strict. Interdiction de sortir.

- Phase de sauvegarde : après le cyclone, dangers encore présents.

Préparer son habitation à l’approche d’un cyclone

Voici une check-list essentielle pour anticiper l’arrivée d’un cyclone :

- Constituer une réserve d’eau et d’aliments non périssables (pour au moins 3 jours),

- Sécuriser la toiture, les volets, le groupe électrogène,

- Élaguer les arbres proches de la maison,

- Nettoyer les canaux d’évacuation d’eau (ravines, gouttières),

- Préparer une trousse de premiers secours,

- Identifier les abris sûrs et garder les numéros d’urgence à portée de main,

- Suivre les bulletins de Météo-France.

Une tradition d’adaptation et de résilience

Face à la force imprévisible des éléments, les peuples des Antilles et de La Réunion ont su développer au fil des siècles une culture de la prévention. Cette mémoire collective, transmise par les anciens, invite à la prudence et à la solidarité.

Préparer sa maison, protéger sa famille, s’informer : autant de gestes simples, mais vitaux, pour vivre en harmonie avec cette nature aussi belle que redoutable.