La société martiniquaise est une hybridation, traversée des histoires et des cultures multiples qui la composent. Parmi ces métissages originaux, l’apport de la communauté chinoise est sans doute le plus étonnant. La destinée discrète de la communauté chinoise de l’île, plurielle, laborieuse, donne à repenser les enjeux de la construction identitaire, dans le déchirement des deux terres devenues natales.

Une première vague qui sonne le glas des sociétés coloniales

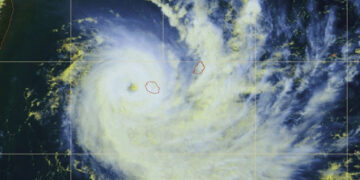

La présence chinoise aux Antilles est affaire de XIXe siècle. Les premiers à s’intéresser aux forces laborieuses chinoises sont les îles britanniques, qui y soupçonnent une main d’oeuvre docile et éduquée, à diffuser dans les colonies de la Jamaïque ou de Trinidad. L’année 1806 marque les prémices de ces tentatives de peuplement chinois, pensé pour remplacer les populations émancipées et regarnir les plantations. Il faut dire que de l’autre côté du monde, la situation de la Chine est elle-même particulière, et propice à l’émigration des forces de travail : la récession économique pointe, la fiscalité crève, l’administration est gangrénée de corruption. À Canton notamment, bastion portuaire chinois, les travailleurs des docks qui gravitent entre les cales des bateaux et les entrepôts débordants se laissent happer par l’aventure, promesse d’une vie de mieux. Souvent au mépris d’un consentement clair, dans la confusion des contrats et l’incertitude de la langue non maitrisée, des milliers d’entre ces petites gens s’embarquent vers des destinations mal connues, sous la houlette d’intermédiaires peu scrupuleux.

Installation de la communauté

C’est là que se recoupe l’histoire de la colonie Martinique, gonflée d’un contingent expérimental d’un peu moins d’un millier d’âmes entre avril 1859 et mars 1860. Ils doivent être les premiers d’un plan d’immigration de milliers d’individus : ils seront les seuls à découvrir effectivement les côtes de l’île. Ils arrivent épuisés de Canton ou de Shanghaï, et forment la nouvelle cohorte des engagés des îles, sous contrat pour 8 ans. Parmi ces derniers, le médecin et maitre d’école Yung-Ting, figure tutélaire de la communauté. Il en sera le meilleur des avocats, et militera rapidement pour éviter à ses confrères l’ingratitude des champs et de l’usine centrale. De contremaîtres et petits employés de manufactures, les engagés rachètent leurs contrats ou patientent jusqu’à la fin de l’engagement pour rejoindre les villes et les bourgs et se lancer à l’assaut du petit commerce. Plusieurs décennies plus loin, une seconde vague d’immigration chinoise parvient en Martinique : elle se distingue beaucoup de la première génération de migrants, nantie, bourgeoise, poussée à l’exode dans ces années 1940 chaotiques. Le communisme d’État de Tchang Kaï Chek ne souffre guère d’opposition, et ces Martinique et Guyane exotiques et inconnues, semblent de subtiles portes d’entrée pour les États-Unis. À force d’intégration, l’exil politique se transforme en nouvelle attache, et consacre un métissage à l’oeuvre dans la société créole martiniquaise.

Une composante sociale incontournable

Depuis lors, une troisième vague, plus douce, plus diffuse, semble s’étirer. Depuis la Guyane, autre terre d’accueil de ces aventuriers, les flux se maintiennent. Aucun conflit ne jette les prétendants au périple, mais la perspective offerte, dans ces destinations inattendues, par la présence d’un membre de la famille, d’une connaissance, d’une offre d’emploi diffusée par la communauté. Et de ces trois vagues de peuplement, s’expriment des besoins et des pratiques différentes : les descendants de ces premières vagues veulent remonter le fil de leur histoire intime. Y répondent la constance et la profondeur des liens conservés par les nouveaux avec la terre d’origine. Dans le fracas de ces rencontres, dans cette diaspora, perle néanmoins l’essentiel : la nécessité de construire cette nouvelle identité, avec l’île devenue mère.