Il est le cœur et l’âme de la ville, l’expiation même d’une cité de passions et en ébullition. Au théâtre de la Grand-Rue du quartier du Fort de Saint-Pierre, tout se joue, et la comédie se prolonge jusque dans la rue, évolue, se transforme, du drame historique redevenant vaudeville du quotidien pierrotin. À l’époque, le spectacle est autant à l’intérieur de ce fleuron, juché entre l’école pour filles et la prison, qu’aux abords de son parvis.

Le Tout-Saint-Pierre se pressait aux devants de ce fameux « chaperon rouge », dans lequel les Girondins en villégiature reconnaissaient non sans raison les lignes élégantes du grand théâtre de Bordeaux, et s’épanouissait dans le jeu mondain des atours et des festivités. Impossible de ne pas se laisser happer par la vague de folie qui submerge alors toute la société pierrotine, entre les vendeuses de pistaches, de bonbons et d’orange, les troupes de passage et le brouhaha général qui descendait des planchers en biais du petit peuple.

COMME UN GOÛT DE RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Imaginé dès la fin du XVIIIe, le premier costume du théâtre est révélé au public en 1786, et il porte sur sa scène des oeuvres de Beaumarchais, Bouilly ou Sedaine. Drapé de longues tentures rouges, illuminé par de lourds lustres, l’espace intérieur est malicieusement agencé pour profiter au mieux de la topographie du terrain et proposer aux Martiniquais des pièces d’envergure. L’ingénierie des décors est un spectacle en elle-même, pour lequel d’agiles marins s’agitent autour de grands gouvernails de contrôle. Luxueux, ce premier théâtre pouvait parait-il se targuer mettre à disposition des badauds un point de restauration, des bains et des salons de conversation. Il aurait même été l’un des premiers bâtiments de la ville à recevoir l’électricité, tandis que l’on raconte que ses oeuvres chantées les plus chatoyantes venaient divertir les prisonniers des geôles toutes proches.

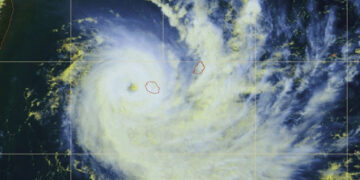

Détruit une première fois par le violent cyclone de 1813, il renait de ses cendres et se fait italien, ouvrant ses portes en grande pompe en 1817. Très clairement influencé par l’art italien, il est agrémenté d’ un accès magistral aux lourdes arcades de sa façade, à partir d’un escalier double et gonflé d’une longue rambarde en fer forgé.

LE DRAME COMME MOTEUR

Dans ces murs, si les marqueurs sociaux restent prééminents, du parterre mulâtre aux loges des blancs créoles et paradis nègre, c’est également l’histoire même de la métropole qui s’y reproduit. Quid de cette cocarde tricolore, fièrement arborée un soir de 1789, et qui a déchainé les passions entre royalistes et patriotes, à l’origine d’un long et tumultueux grondement communautaire. Si la politique s’est installée au cœur de l’odéon, les prétentions d’une révolution sociale s’affirment tout autant. À l’occasion d’une réouverture en 1836, après les dégâts infligés par l’ouragan de 1831, son directeur, M. Charvet propose de rendre accessible le théâtre à l’ensemble de la population, et qui voit alors les noirs et les blancs se mélanger. Au cœur du bâtiment, se retrouve aussi la genèse d’une identité créole et martiniquaise. Au contact des œuvres du vieux continent, les populations esclaves et métisses réinventent les genres et participent de l’émergence des musiques et danses créoles.

Les plus belles pièces continuent alors de s’y représenter, des étoiles antillaises, à l’instar du Prince de Modène ou la Martinique en 1748, aux opéras européens. Il se fait même agora et devient le théâtre de vifs débats, catharsis obligée de la période post-abolition. Il tire de nouveau sa révérence en 1891, fortement endommagé par les aléas, et reparait, plus scintillant que jamais, pour un dernier et exceptionnel rappel. La saison de l’an 1900 est brillante, proposant aux habitués et nouveaux enchantés La Traviata, Faust, Mamz’elle Nitouche ou Les deux gosses. Pourtant plébiscitée par tous, l’institution est contrainte de fermer ses portes une année plus tard, sous le poids des dettes et des grands travaux engagés pour sa réhabilitation. Pour autant, personne ne doute de sa réouverture prochaine et de l’arrivée d’un financier bien avisé. C’était sans compter sur le destin facétieux, qui impose à cette tragicomédie un final bien violent, celui de l’éruption de la Pelée, un certain 08 mai 1902.

Il s’était endormi un an avant que la belle Saint-Pierre ne s’esquive pour quelque temps, foudroyée qu’elle fut par la montagne colérique, et son contour s’est effacé sous un ultime tombé de rideau de cendres. Une prodigieuse fin pour cet acteur émérite, qui a jamais laissera sa trace au cœur de la Saint-pierre renaissante.

Texte : Corinne Daunar

Avec nos remerciements à la fondation Clément pour son crédit photos Loïs Hayot.